私たちのまわりには、さまざまな生命があふれています。人間、動物、植物、微生物まで、どれも「生命」として分類されます。こうした多様な生命がどのようにして地球上に誕生し、発展していったのかという問いは、長年にわたって人類の興味と関心を集めてきました。

この記事では、地球の成り立ちから生命の誕生、そしてそこから多細胞生物、さらには人間へと至る進化の過程を、現代の科学的知見にもとづいて詳しく解説していきます。生命の起源について考えることは、私たち自身の存在や未来を理解するうえでも大きな意味を持っています。また、未解明の部分にもふれながら、私たちが今後どのようにこの問いに挑んでいくかについても考察していきます。

![]()

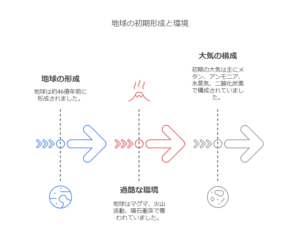

地球誕生と過酷な原始環境

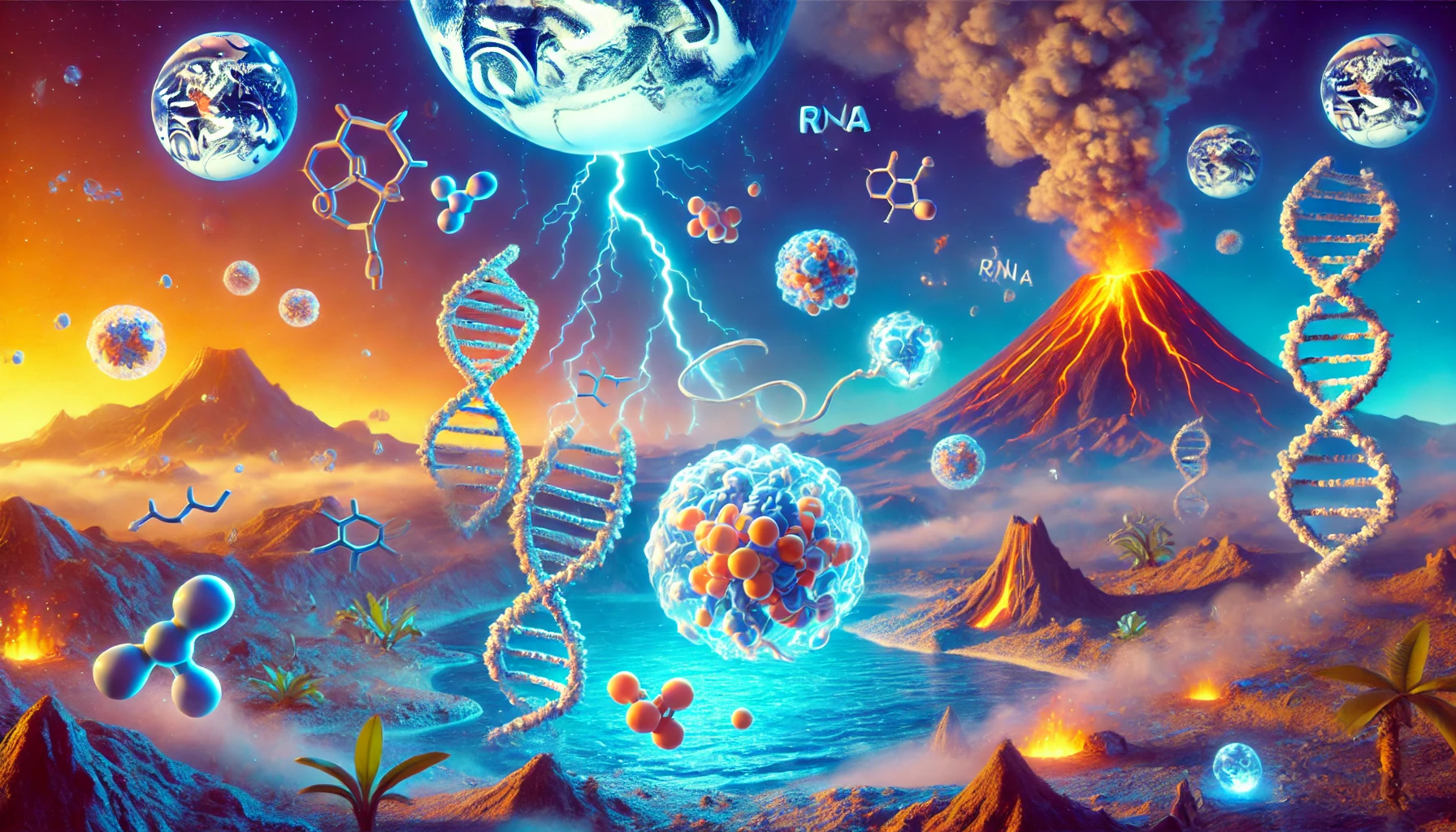

地球が誕生したのは、およそ46億年前のことです。当時の地球は、現在とは比べものにならないほど過酷な環境にありました。表面は灼熱のマグマで覆われ、激しい火山活動や隕石の衝突が繰り返されていました。大気も酸素がほとんどなく、メタンやアンモニア、水蒸気、二酸化炭素が充満していたと考えられています。

しかし、数億年にわたる冷却とともに、水蒸気が雨となって地表に降り注ぎ、最初の海が形成されます。この海は、温度が比較的安定し、さまざまな化学物質が溶け込んだ「生命のゆりかご」となりました。また、雷や火山活動によるエネルギー供給も豊富であり、化学反応が進行しやすい条件が整っていたのです。

![]()

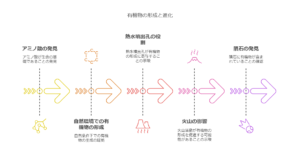

無機物から有機物へ 化学進化の始まり

生命が誕生するには、有機物の存在が不可欠です。1953年、スタンレー・ミラーによる「ミラーの実験」はこの謎に迫るものでした。原始地球の大気を模した混合ガスに雷の代わりとなる電気火花を与えたところ、アミノ酸をはじめとする有機物が生成されたのです。

アミノ酸はタンパク質のもととなる分子であり、生命活動に欠かせません。この発見により、有機物が自然環境の中で生成され得ることが明らかになりました。その後の研究では、熱水噴出孔や火山の影響下でも有機分子が形成される可能性が示され、さらには隕石にも有機物が含まれていたことが確認されています。

これらの発見は、「化学進化」という過程の存在を支持するものです。化学進化とは、単純な無機分子が複雑な有機化合物へと変化し、最終的に生命の構成要素へと進化していく流れを指します。

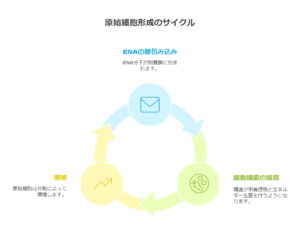

自己複製する分子の誕生と原始細胞の出現

有機物が蓄積されていくなかで、やがて「自己複製」を可能とする分子が現れます。その代表例がRNA(リボ核酸)です。RNAはDNAよりも構造が単純で、自分自身を複製する能力や、酵素のように化学反応を助ける「リボザイム」としての性質を備えています。

RNA分子が脂質の膜に包まれることで、原始的な細胞のような構造が形成されます。この構造体は、外部から栄養を取り込み、エネルギーを生み出し、分裂によって増殖するという基本的な生命機能をもつようになります。これが最初の生命体、すなわち「原始細胞」であったと考えられています。

この段階の生命は、バクテリアのように単純で目には見えないほど小さいものでしたが、高温や低酸素といった過酷な環境にも適応する力を持ち、生き延びていきました。

![]()

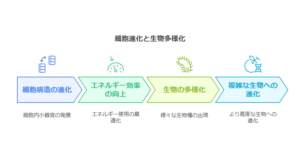

真核生物への進化と細胞内共生

単純な原核生物が支配していた地球に、新たな転換点が訪れたのはおよそ20億年前です。一部の原核生物が他の細胞を取り込み、それを体内で共生させる「細胞内共生説」により、真核生物が登場しました。

取り込まれた細胞は、ミトコンドリアや葉緑体といった「オルガネラ(細胞内小器官)」へと進化し、エネルギー生産や光合成などの専門的な役割を担うようになりました。真核細胞は、核膜に包まれたDNAを持ち、複雑で高度な構造を備えています。

この細胞構造の進化は、生命に多様な機能と柔軟性をもたらし、より複雑な生命体への道を開きました。細胞がエネルギーを効率よく使えるようになったことで、より大きく、機能の分化した生物への進化が可能になったのです。

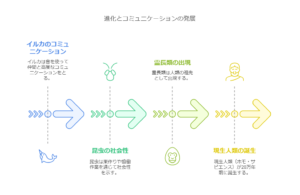

多細胞生物の登場と生命の多様化

真核細胞の進化を土台として、複数の細胞が協調し、異なる役割を分担する「多細胞生物」が現れました。これにより、体が大きくなり、複雑な構造や行動が可能になりました。最初は水中で生活していた多細胞生物も、やがて陸上に進出し、植物、昆虫、魚類、爬虫類、哺乳類など、さまざまな系統へと進化を遂げます。

進化の過程では、たびたび大量絶滅が発生しましたが、そのたびに新たな生命が現れ、地球の生物多様性は拡大していきました。多細胞化により、神経系や循環系などの生理機能が発達し、行動や学習能力が飛躍的に向上した生物も登場しました。

たとえば、イルカは音を使って仲間と高度なコミュニケーションをとり、昆虫の一部は巣作りや協働作業を行うことで社会性を示します。こうした進化の果てに、私たち人類の祖先である霊長類が出現し、20万年前には現生人類(ホモ・サピエンス)が誕生したのです。

いまも続く生命誕生の謎への挑戦

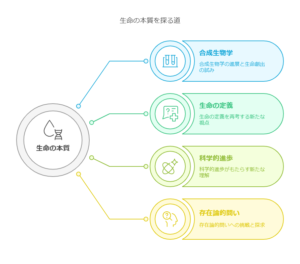

生命がどのようにして誕生したのかという問いは、いまだ完全には解明されていません。科学者たちは、生命の材料が宇宙からもたらされたという「パンスペルミア仮説」や、海底の熱水噴出孔を起源とする仮説など、さまざまな可能性を検討しています。

また、火星や木星の衛星エウロパなど、地球以外の天体にも生命が存在する可能性が注目されています。これらの環境が、原始地球に似た条件を持つことから、地球外生命の探索はますます現実味を帯びてきました。

加えて、人工的に生命を再現・創出しようとする「合成生物学」も急速に進展しており、生命とは何かを問い直す研究が進められています。科学の進歩は、私たちが自分自身の起源や未来について考えるヒントを与えてくれるのです。

|

小学館の図鑑NEO〔新版〕 宇宙 DVDつき [ 池内 了 ] 価格:2200円 |

![]()

まとめ:生命の起源を知ることは、私たち自身を知ることにつながる

・地球は約46億年前に誕生し、当初は生命の存在しない過酷な環境だった。

・無機物からアミノ酸などの有機物が自然環境下で生成され、化学進化が始まった。

・自己複製能力をもつRNAが原始細胞を生み出し、生命活動の基本が成立した。

・細胞内共生により真核細胞が誕生し、多細胞生物への進化が始まった。

・生命は長い年月をかけて多様化し、最終的に人類が誕生した。

・現在も科学者たちは生命誕生の謎に挑み続けており、地球外生命や合成生命の研究も進んでいる。

生命の起源を探ることは、単に過去を知ることではありません。この記事の冒頭で述べたように、それは「私たちはどこから来たのか」「宇宙における私たちの存在とは何か」といった根源的な問いに向き合うことでもあります。

科学が進歩し続ける限り、この謎に対する答えに近づく日も遠くないかもしれません。そしてその先には、地球以外の世界での生命の可能性や、人類自身の未来のあり方へのヒントも見えてくるでしょう。

|

価格:2970円 |

![]()

コメント